新型コロナウイルスの第3波で連日、政府や自治体の長、専門家たちが記者会見に臨んでいます。話し手の個人的なリスクコミュニケーション能力が、所属組織のリスクマネジメントの成否すらも分けてしまうケースも見られます。記者会見を成功させる方程式は科学的に確立しておらず、経験頼りになりがちです。

著名な研究者であっても、災害に関してはタイミングと立場で成否が分かれ、評価がガラリと変わることが、たびたび起こります。先達の失敗事例を反面教師にし、私も緊張して記者会見に挑んでいます。

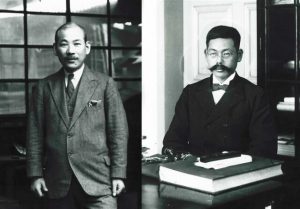

特に「日本地震学の父」と呼ばれる東京大の大森房吉博士(1868~1923)は、考えさせられる先達の一人です。

世界で使われた大森式地震計を発案し、1914年桜島大正噴火の際に鹿児島市内に被害は出ないと安全宣言を出して社会不安を払拭(ふっしょく)するなど大活躍しましたが、23年関東大震災の発生で評判が地に落ちてしまいます。

鹿児島出身の今村明恒博士(1870~1948)は、東大で大森博士の部下だった1905年に、雑誌の記事で「今後50年以内に東京で震災が起きる」と指摘し、市街地での被害軽減方法を提案します。

大森博士は「震災対策の必要性には理解を示していたが、そのために社会に混乱を起こすことを恐れ、その記事を根拠の無い説として退ける立場をとった」ことで、今村博士は世間から「ホラ吹きの今村」と呼ばれてしまいます。

世に言う大森・今村論争ですが、実際に大震災が起きたことで決着がつきました。

91年に雲仙普賢岳で火砕流が起こる前にその恐れに言及した記事が「大げさ」と批判されたと聞きます。当時の記事を同僚と確認しましたが、街が壊滅したポンペイやモンプレのような海外での大火砕流を想起させて住民がパニックを起こす状況を極端に警戒し、クレームが付いたのでしょう。「今なら当然なのに」との結論に至りました。

大森博士の孫との出会い

慎重派の主張を知識不足からうのみにした世論が形成されると、リスクの可能性の指摘に対し抑制、攻撃がちになる典型例です。あおり過ぎることなく「正しく恐れる」よう、リスクコミュニケーションを成功させる難しさの表れです。

ところで、私は大森博士のお孫さんと一緒に日本赤十字社のミッションで、2004年スマトラ津波の被災地インドネシアに派遣されました。私が先に帰国する際、「実は自分は大森房吉の孫だ」と打ち明けてくれました。

当時の私はまだ大森博士のことをよく分かっておらず、あっさり聞き流しました。「有名だと思うんだけどなあ」とお孫さんは残念そうでした。

われながら若かった当時の無知はつくづく怖いです。博士の息子さんは九州大農学部教授だったとか。歴史上の偉人と身近にご縁があったようです。(2020.12.15(火) 11:02配信 西日本新聞)

コロナウィルスが世界を席巻している今、正しく恐れる大切さは身に染みて理解できます。日本においても私は大丈夫と対策をせずに行動をしている方がいます。災害においても同様で自分は大丈夫と思い対策をしていない方がいます。コロナにしても災害にしても自分が感染したり被災者になった時、それを助けるのは第三者の他人です。それも命がけで助けてくれるのです。正しく恐れ、対策を行うことは自分ではなく他人を助けることになることを知っていただきたいと思います。