各地で河川の氾濫による水害が相次ぐ中、「浸水想定区域」での人口増加が目立っている。

山梨大の秦(はだ)康範准教授(地域防災)の調査では、国民の4人に1人以上が同区域に住んでいることが判明。安価で容易に土地を確保できることによる開発の進展が要因とみられる。

高リスク地域の住民に集団移転を促す制度もあるが、利用は低調だ。(細田裕也、橘川玲奈)

■想定された被害

九州を中心に甚大な被害をもたらした7月の豪雨。国土地理院が航空写真などを基に公開した、7月4日午後3時時点の球磨(くま)川流域の浸水想定図によると、入所者14人が死亡した熊本県球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」周辺の浸水深は最大8~9メートルだった。これは国土交通省が事前に想定していた、浸水深が5メートル以上20メートル未満と予測されていた範囲にほぼ合致する。

各自治体は国や都道府県が指定した浸水想定区域を元に、避難の是非や避難所選定を決める際の基礎資料となるハザードマップを策定しているが、近年の豪雨災害ではハザードマップの被害想定と実際の浸水域が重なったケースが相次ぐ。

関東・東北豪雨(平成27年)で鬼怒(きぬ)川氾濫に見舞われた茨城県常総市、西日本豪雨(30年)で被害にあった岡山県倉敷市真備町(まびちょう)地区でも、浸水はおおむね想定通りに起きていた。

「ハザードマップの信憑(しんぴょう)性は極めて高い」と防災システム研究所(東京)の山村武彦所長。「あとは住民が正しく理解し、行動に移すことが重要」と話す。

■田畑にもならぬ場所が

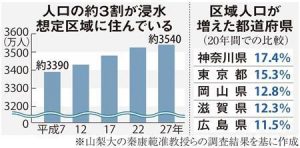

そうした水害リスクが想定される場所に住む人が近年、増えているという。山梨大の秦准教授が浸水想定区域のデータと国勢調査の結果を用い、人口と世帯数を算出したところ、27年の浸水想定区域内人口は全人口の3割弱にあたる約3540万人で7年の約3390万人と比べ、4・4%増えていた。

秦准教授は「市街地中心部はすでに家やビルがあり、大規模開発は不可能。業者は地価も安く確保も容易な郊外で開発を進めた」と指摘する。増加は首都圏に限らず、地方でもみられる。かつて沼や池だったり、田畑にもならなかったりした土地が開発されたと考えられ、秦准教授は「新規開発の抑制が必要」と訴える。

■「個別」移転容認の声

一定の災害リスクがある地域から住民の集団移転を促す制度もある。国交省所管の「防災集団移転促進事業」だ。

これで昭和47年以降、計約1800戸が集団移転した(東日本大震災を除く)が、いずれも災害発生後の移転だった。災害発生前の予防的移転につなげたい政府は、今年度から集団移転先の住宅団地の規模に関する要件を「10戸以上」から「5戸以上」に引き下げた。

もっとも集団移転は強制力のない任意事業で全世帯の合意が必要だ。住み慣れた土地を離れることに複雑な思いを抱く住民も多い。

関西大の山崎栄一教授(災害法制)は集団移転制度に「発想の転換が必要」と指摘。「複数での移転が前提の現行制度では意見集約が困難だ。個別での移転を認めるなど、より使いやすい制度に変えていく必要がある」と訴えている。(2020.8.11(火) 18:51配信 産経新聞)

住む場所がどういう場所であるのか?それをきちんと調べる必要があります。すぐにできる方法として自治体が作成しているハザードマップがあります。今から住む場所を探している方はハザードマップの確認をしましょう。今、住んでいる場所がハザードマップエリアのいずれかに入っている方は災害リスクに対して準備をする必要があります。大切なことは命を守ることです。引っ越しや移転も選択肢の一つです。